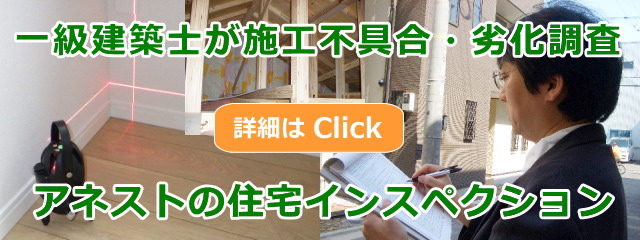

新築住宅の施主検査が最悪だったときの失敗を挽回するための対処方法

完成した新築住宅の引き渡し前には、施主検査があり、施工不良(工事ミス)の有無や契約図面との相違点の有無などを施主がハウスメーカー(住宅の建築会社)と一緒にチェックしていきます。そのときに見つけて指摘した点をハウスメーカー側に補修などの対応をしてもらうわけですから、施主検査は引渡し前の大事な機会と言えます。

その施主検査をやってみた施主から、「最悪の施主検査だった」「こんな酷い工事だと思わなかった」「施工ミスがいくつも見つかって残念な思いだ」などの声を聞くことがあります。こういう結果になれば、せっかくの新居のことだというのに、悲しい話ですね。

新築住宅の施主検査で最悪な結果だと感じた事例やその失敗を挽回するために必要な対処方法、そういった失敗をして後悔しないために最低の施主検査を未然に防ぐ方法を解説します。

施主検査とは何か

施主検査について基礎知識がない人のために、施主検査の基本的なことについて説明しておきます。

施主検査の読み方

施主検査は、「せしゅけんさ」と読みます。「せぬしけんさ」と言う人もいますが、正しくは「せしゅ」です。

施主検査は施主が行う検査

施主検査は、施主が現場で行う検査のことです。だからこそ、施主検査と言います。

住宅の新築工事における施主とは、発注者や注文者のことであり、建築主とも言います。注文建築であれば、完成後に所有者となる人と同じですし、建売住宅であれば、最終的な買主ではなくて、その建売事業の事業主(売主)が施主であることが一般的です。

施主とはだれか?

注文住宅 ⇒ 完成後の建物の所有者となる人

建売住宅 ⇒ 建売住宅の売主となる会社

完成時の検査とは限らない

一般的に、施主検査と言うと建物が完成したときに行う検査をイメージする人が多いですが、実は完成時に限らず、建築途中に施主が行う検査も施主検査と言います。

完成時に施主検査を行うことは非常に多いですが、建築途中には行っていない人が多いことから、完成時にするものというイメージが付いているかもしれません。

また、新築工事だけではなく、リフォームやリノベーション工事に際して施主が行うものも施主検査です。

ただし、本記事では、主に完成時に行う施主検査について記載しています。

施工不具合や契約図面との相違点を確認する機会

施主検査で施主が行うべきことは、施工上の不具合(欠陥工事など)がないか、また契約した設計図のとおりに施工されているか確認することです。施工不具合などがあれば、建築会社に指摘し、その是正を要求する必要があります。

最悪な施主検査だと感じた事例・理由

建物完成後の施主検査で最悪だったと感じた人から聞いた事例を紹介します。これを読めば、いろいろなトラブルが起こっていることが理解できるでしょう。

施工ミスが大量に見つかった

最悪だと感じるケースで最も多いパターンは、施工ミスが多いときです。建物の外部(基礎や外壁など)にも、室内にも、大きなひび割れや著しい隙間、明らかなカウンターや棚などの傾きなど、誰が見てもすぐにわかるような不具合が大量に見つかって、本当にがっかりしたという話は少なくありません。

床下点検口の中を覗いたら漏水したのか水溜りがあって驚いたという事例もありますし、庭や床下にゴミや建築資材の残材があって呆れたという話もあります。施工ミスではなくても現場管理の悪さが伝わる話であり、心配になりますね。

また、構造的な問題ではないとはいえ、大量の傷が見つかることもあります。傷だらけの家を見せられるとショックを受けることもありますし、怒りを感じる人もいます。思わず声を荒げてしまい、工務店とトラブルになるなんて事例もありました。

発注した建物プランと完成建物に大きな相違点があった

多くの施主は、図面と現場を細かく照合しようとすることはないようですが、それでも気づくレベルの発注した際の契約図面や仕様書と出来上がった建物の相違点が見つかることがあります。

サッシの位置が明らかにずれていたり、フローリングや住宅設備(キッチン・トイレ等)のカラーを間違っていたり、玄関収納のサイズが違っていたりと様々な事例がありました。こういったことも、本当に悲しい気分になりますね。

ハウスメーカーの担当者の対応が酷かった

施工ミスが多くて1つ1つ指摘していく過程で、ハウスメーカーの担当者の対応・態度が悪くなっていき、途中から険悪な空気になって嫌な思いをしたという事例もあります。元はといえば、ハウスメーカーの施工ミスが原因であるにもかかわらず、「なぜ施主が気を遣わねばならないのか」と憤りを感じる人もいました。

ミスがあれば、しっかり謝りながらもきちんとアフターの対応をしてもらうべきところなのに、対応が酷いものだと残念です。

1時間しか時間をもらえなかった

インターネットで情報収集して、しっかりチェックしようと準備して当日を迎えたにもかかわらず、ハウスメーカーから「時間は1時間です。その後の予定があるので延長はできません。」と言われた事例もあります。一棟の建物をしっかり丁寧にチェックすれば、1時間で終えるのは至難の業です。1時間に限定されてしまうということは、きちんと施主検査をしない前提ではないでしょうか。

もっと酷いケースでは、30分に限定されたという事例もあり、驚くばかりですね。

施主検査での失敗を挽回するための対処方法

最初の施主検査を上手く消化できなかったとき、その失敗をできる限り挽回したいものです。そのためには、ハウスメーカーとの交渉も必要になりますが、以下を参考にして適切に対処してください。

引渡し前に再度の施主検査の日程を設けるよう交渉する

最もおすすめの方法は、施主検査を再度実施させてもらうことです。2度目の検査に向けてしっかり準備してのぞむとよいでしょう。ただし、そのためにはハウスメーカーとの交渉が必要です。担当者や状況次第では、ほとんど抵抗なく、2度目の施主検査の機会を設けてもらえることもありますが、強く抵抗されることもあります。

粘り強く交渉するしかないですから、そこは簡単にはあきらめずに頑張ってください。

再度の施主検査には十分な時間をかける

一度目の失敗の経験を活かして、二度目は十分な時間をかけて建物チェックをしてください。あらかじめ、2時間以上(建物の大きさなどによる)。の時間をかけたいと申し出ておき、建物の外部も室内もゆっくり確認しましょう。

施工ミスが多かったなら、再検査には専門家を同行する

一度目の施主検査の際に、施工ミスまたはそれらしきものが多かったときは、二度目は住宅検査の専門家、つまりホームインスペクターに同行依頼しましょう。建物チェックには建築分野の専門知識や住宅診断の経験がないと判断できないことも多いため、専門家を頼ることも考えましょう。

早めに問い合わせておかないと、日程的に対応困難なこともあるので、早めに相談することをおすすめします。

補修・是正工事後の再確認は引渡し前に行う

指摘した事項について、補修・是正工事をした後は、必ず完了後の状態を再チェックしてください。現地で確認することをお勧めします。また、この再チェックは、引渡し前に行うようにしてください。引渡し後では、ハウスメーカー側の対応が悪化する事例もあるからです。

補修するときに新たなキズを付けてしまっている現場もあるため、補修箇所だけではなく、その周辺も確認しておくとよいでしょう。

後悔しないために最悪の施主検査(竣工検査)を未然に防ぐ方法

最悪の施主検査となってしまってはきっと後悔することになるでしょう。公開しないために、それを未然に防ぐ方法を紹介します。これらを全て実践できるとよいですね。

施主検査の日程を引渡し日の1週間以上前にする

施主検査をいつするか、つまり実施するタイミングは、非常に重要な問題です。施主検査で指摘したことについて引き渡しを受ける前に建築会社に是正してもらわないといけないため、是正工事に要する期間を考えておく必要があります。

最低でも引渡し日の1週間以上前に、できれば10日か2週間以上前までに施主検査をすることが望ましいです。そのためにも、完成日が近づいたら、早めに施主検査の日程の調整を行うとよいでしょう。

必ず建物完成後に施主検査を行う

施主検査で失敗したという声のなかには、建物が未完成の状態であるにも関わらず、検査を強行したという事例が少なくありません。未完成なら、養生シートで覆われていて確認できない箇所があったり、ダクト等の設備がきちんと接続されていなかったりして、まともに検査できる状況にないこともあります。

完成後の状態を確認するための機会が施主検査ですから、必ず、建物の完成後に検査するようにしてください。

施主検査がないと言われても交渉すべき

本来ならば、施主検査は当然に実施されるべきものですので、完成が近づいてきたら、建築会社からその日程を打診されます。そこで実施日を調整するわけです。

しかし、一部の建築会社では、積極的に施主検査を実施しようとしないことがあり、完成後の確認をせずに引き渡そうとすることがあるために注意が必要です。完成予定日の1か月くらい前になれば、施主から建築会社に「施主検査をいつするのか?」と聞くとよいでしょう。

これによって、施主検査を行う流れとすることができますし、また、このタイミングで聞いておくことで、工事が遅延しているなら、その説明を受けられるでしょう。たとえば、「工事が遅れているので、完成と施主検査も遅れる予定だ」と言われることがあります。

万一、建築会社から「施主検査はない」「いつもそういうことはしていない」などと言われてしまっても、「必ず引渡し前に実施して欲しい」と明確に意思表示して交渉してください。これは、譲ってはいけない大事なポイントです。

専門家に同行依頼する

施工ミスがいくつも見つかることは好ましくはないですが、一方でそういった問題をきちんと洗い出しして補修対応してもらう必要もあります。引渡し後や入居後に後悔しないように、施主検査に住宅診断の専門家を同行することを考えましょう。

多くの指摘事項が見つかると残念に思うこともありますが、問題に気づかず、補修要求しないまま住み続けるのはもっと残念ですね。施主検査に関わるトラブルを減らすためにも、役立つでしょう。

執筆者